欧元区的垮台

是的,我们正在报道欧元区的垮台 ,报道它的每个细节:政府破产损失了无数救命钱;世界领导人的反应,财政紧缩措施和反对紧缩的抗议游行。每天,我们在《华尔街日报》上看到关于失业、GDP下降、利率全球市场行情暴跌的各色表格。报道在增加,麻木着我们的神经。

《华尔街日报》的头版编辑们召开会议讨论年终报道,在散会的时候我发现自己头脑里仍在好奇:生活在这样的情况下到底是什么感觉?

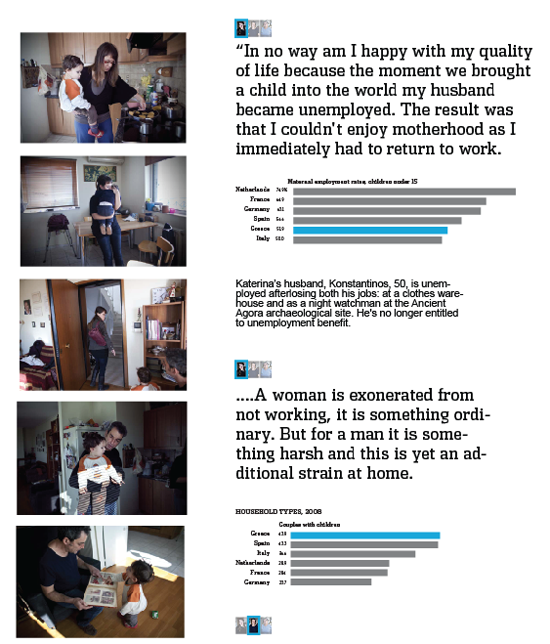

这难道是回到了2008年?这一年,我被解雇,各种坏消息接踵而至?我们每天晚餐时讨论的都是工作、金钱,完全忽略了我女儿的悲伤情绪。周末是最糟糕的时候。我试图逃避,恐惧就好像从脖子后面将我钳住,过度焦虑又让我感觉呼吸不过来。现在,希腊的某个家庭也在遭遇这一切吗?西班牙的家庭里又会是什么情况呢?

我转过身,跟着头版编辑Mike Allen进入他的办公室,向他展示了自己的想法:先搜集分析数据,找到人口统计特征去理解典型家庭的构成,然后再配上图片、采访和视频充实内容,通过全方面展现欧元区的家庭来讲述欧债危机的故事。我们要使用打动人心的肖像摄影,声音——以及数据。

回到我的办公桌,我写下了摘要并画了一个logo。

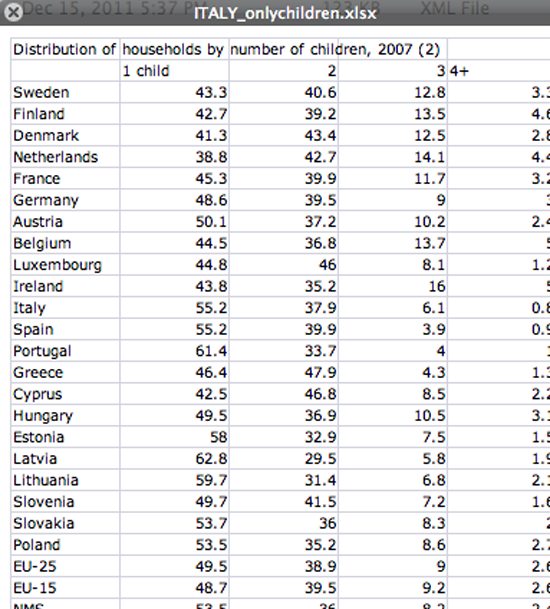

接下来的三个礼拜我都与数字打交道:婚姻指标、死亡率、家庭规模和健康开支。我研读家庭开销和离婚率,调查关于家庭生活指标和储蓄率的研究报告。我遍览了国家统计部门的资料,例如联合国人口资料局,国际货币组织,欧盟统计局和经济合作发展组织,直到我发现了一位经济学家,他一直都在研究观察家庭。他又给我介绍了一位从事家庭组成研究的学者,她替我找到关于这个话题的论文。

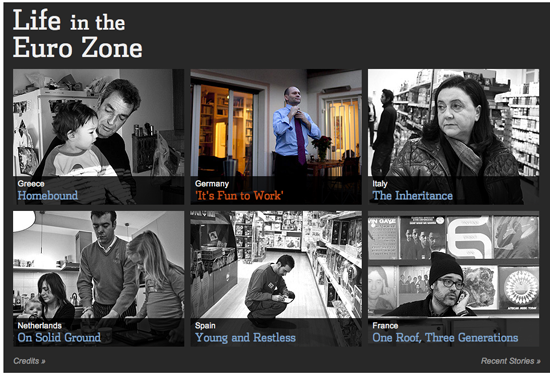

我和我的编辑Sam Enriquez一起缩小了调查国家的范围。我们召集了一个团队讨论视觉传达方式,以及哪些记者可以分头负责文案、视频和报道。头版图片编辑Matt Craig开始寻找他的摄影师。负责世界报道的副主编Matt Murray提交了一个备忘录给机构领导以寻求记者们的帮助。(这很重要:上头的同意。)

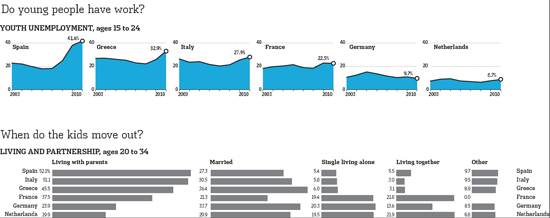

但首先要处理好数据。在早晨我会把数据导入到电子表格中,然后做出图表标出趋势:储蓄大幅缩水、养老金消失、母亲重返工作岗位、健康方面的支出随着政府债务与失业率飙升。下午我一般用来观察一组一组的数据,比较不同的国家找出新闻。

做了一个礼拜后,我完全迷失在数据的海洋中,并且开始怀疑自己所作的事情。也许这个办法行不通。也许这无关乎国家,而是关于父亲母亲、祖祖孙孙。数据不断在增加。

数据同时也在缩小。有时候我花了数小时收集数据,结果发现它们没有一点用。我挖掘了一大堆错误的数字。有时候它仅仅是因为它们太过时了。

然后数据又在不断积累,因为我明白我仍有很多问题,我也没有理解这些家庭。

我需要去看数据,画出图表。因此,我迅速地制作了几个图表,并着手排列、编辑这些图表。

随着图表不断被制作及完善,这些家庭的全景图像也逐渐浮现。

我们开动起来了。我打电话给每一个记者,给他们寄了这些表格和报道计划,也为他们铺好了路,让他们去探索有趣的故事,能让我们的读者更近距离感受欧债危机。我们需要一个来自阿姆斯特丹小型家庭,以及来自西班牙和意大利的规模较大的家庭。我们想听到不同世代的声音,看看不同经历的人会有怎样不同的回应。

从这以后我得留意时差,早起去检查电子邮件。记者们带回了一些颇为有趣的主题,故事概述甚至是一些意想不到的惊喜。

我们知道我们想要不同世代人的肖像摄影。Matt的设想是让他的摄影师跟随拍摄每一个家庭成员的一天的生活。他挑选了很多视觉新闻记者,他们报道过世界新闻,甚至活动在战地前沿。Matt希望在利用晚饭时间完成对每个人的拍摄。Sam提议拍摄他们的菜单。

问题出现了,我们在等待,读者在观看这些完这些照片后要告诉我们什么故事呢?。等待这些家庭成员都说了什么。我们设计了交互性的页面。我借鉴了《丁丁历险记》的配色,并将其使用到整个交互过程中。所有东西整合在一起后我们有了情节串联版,我们又添加了一些原始表格,但数量不多,刚刚足够来突出每个故事,强化主题。数据变为故事的一个暂停,一种换挡的方式。

最终,数据总是代表着人,它们既是图片又是故事。它们形成舆论叙述,更加剧了不同国家间的紧张态势。

岁末之际,恰恰到了我们发布报道的时候,我们每个人都在思考接下来会发生什么,我知道他们每一个家庭成员的姓名。我仍在想象他们现在过得如何这看起来不太像一个数据工程,但我却觉得尚且不错。因为这些被记录下来的欧元区内家庭生活,这些大家在晚饭餐桌上与家人慢慢分享的工作和生活,就是我们能与读者分享的。理解数据的意义才能让这一切变为可能。

— 莎拉·史洛宾 (Sarah Slobin),华尔街日报